久留米の災害・防災対策 | 豪雨と猛暑は「想定内」。気候変動から暮らしを守る新基準

久留米の異常気象はもう想定内に。災害から暮らしを守る住宅の選び方

猛暑や豪雨が“想定外”ではなく

“毎年の現実”になっている久留米。

これからの住まいには

気象データや地域の特性をふまえた

“暮らしを守る基準”が欠かせません。

今回は久留米で災害から暮らしを守る

住宅の選び方を整理していきます。

異常気象は“例外”ではなく“日常”に

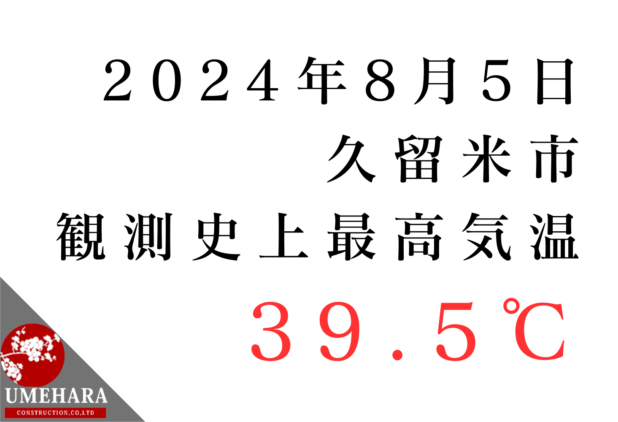

「今年も観測史上最高の暑さ」という言葉を

毎年夏に、聞き慣れてしまった方も

多いのではないでしょうか。

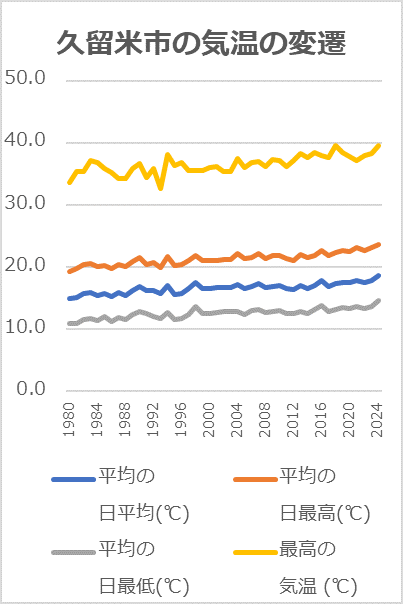

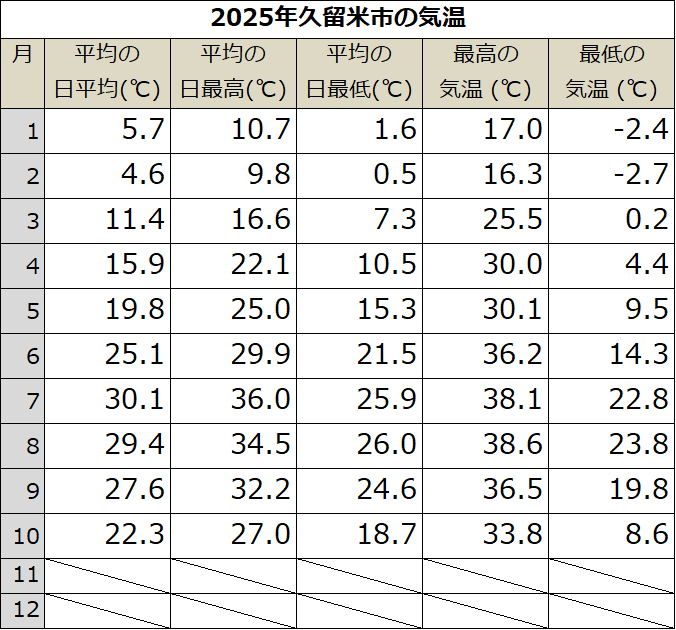

気象庁のデータによると

久留米市の2025年夏の平均気温は

平年を大きく上回り、夜間も気温が下がらず

熱帯夜が連続しました。

さらに雨の降り方も変化し

数時間で道路が冠水するような豪雨や

線状降水帯による長時間の雨が

毎年のように繰り返されています。

九州地方整備局の調査では

久留米周辺では平成30年以降

ほぼ毎年のように浸水被害が発生し

床上・床下浸水が数百〜数千棟に

及ぶ事例も記録されています。

筑後川流域に位置するこの地域は

湿った西風が耳納連山にぶつかる

地形的な特徴から大雨を引き起こしやすい

地域であることも分かっています。

さらに近年、そのリスクを

激化させている要因として

「有明海の海水温上昇」が指摘されています。

地球温暖化の影響を受け

浅く広がる有明海の海面水温が上昇。

そこで発生した膨大な水蒸気が

発達した積乱雲の“種”となり

西風によって久留米市をはじめとする

筑後平野に直撃します。

この「地形的要因(耳納連山)」と

「気候変動要因(有明海の高温化)」が

重なり合うことで

局地的な豪雨がより発生しやすく

深刻な被害をもたらす環境になっています。

つまり久留米に暮らす私たちにとって

猛暑や豪雨は「想定外の災害」ではなく

「毎年起こる現実」になっているのです。

公的資料が示す“将来への警告”

久留米市が令和6年3月に策定した

「地球温暖化対策実行計画」では

地球温暖化の影響として

猛暑や豪雨のリスクが

さらに高まることが予測されています。

また、防災指針では

これまでの治水計画や

下水道設備だけでは追いつかない

「内水氾濫」への懸念が示されており

都市インフラの限界が懸念されています。

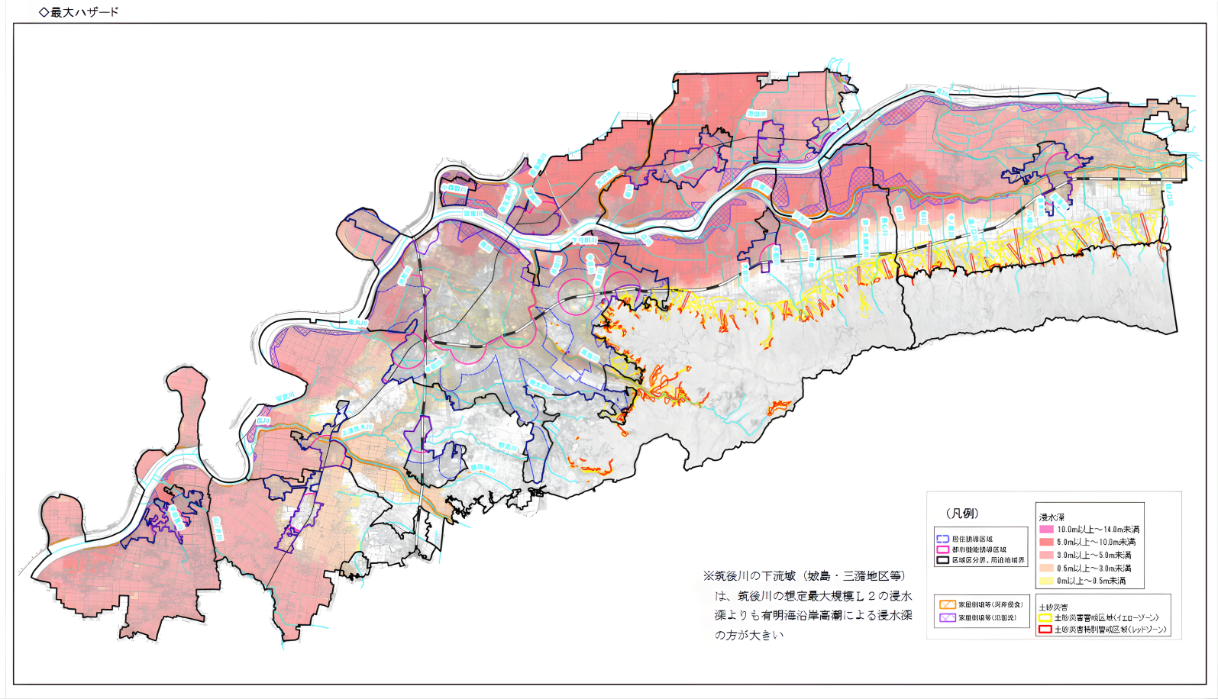

高潮ハザードマップ(高潮浸水想定区域)と洪水ハザードマップ(洪水浸水想定区域)

久留米市の浸水実績を見ても

平成から令和にかけて

短期間に繰り返される浸水被害は

従来のインフラを超えた現象であることが

浮き彫りになっています。

つまり、今後の久留米に暮らす上で必要なのは

「想定外に備える」のではなく

「想定内として設計する」

という発想の転換です。

暮らしを直撃する異常気象の影響

異常気象の影響は自宅の浸水被害にとどまらず

日常の暮らしに大きな影響があります。

▶健康への影響

夜も下がらない気温が睡眠の質を奪い

熱中症のリスクも高まります。

▶経済への影響

農業用ハウスの浸水や漁業被害によって

食料価格が上昇し、家計を直撃します。

▶生活への影響

道路の冠水や停電、交通の混乱は

日常の生活が不安定になります。

通勤や通学が難しくなり

断水や通信障害など

インフラに大きな打撃となります。

“想定内”に変えるための住まいづくり

では、私たちはどのように

暮らしを守ればいいのでしょうか。

鍵となるのは、住宅そのものを

“現代の気候”に対応させることです。

【高断熱・高気密住宅】

外気温の影響を抑え、室内を快適に保つ性能。

酷暑の夜でもぐっすり眠れる家が実現します。

【太陽光発電+蓄電池】

停電時でも電力を確保し、照明や冷蔵庫や

エアコンなど最低限の暮らしを維持できます。

【見た目にも美しい雨庭】

敷地内で雨を一時的に受け止め、排水を緩和。

浸水リスクを下げる仕組みです。

住宅の「選び方」の視点

実際に「暮らしを守る住宅」を選ぶ際には

どんな視点が大切なのでしょうか。

ポイントを整理すると以下のようになります。

猛暑や寒波に耐えられる断熱・気密性能

浸水リスクを軽減できる外構設計

停電時でも安心できる太陽光・蓄電池システム

地域の気候特性を理解した設計・施工

こうした視点を「住まいの基準」

として取り入れることで

単に“家を建てる”のではなく

“家族の暮らしと命を守る拠点をつくる”

という本質的な住まいづくりにつながります。

異常気象を前提とした“生活文化”の転換

防災や省エネは「オプション」ではなく

「暮らしの文化」にしていく必要があります。

たとえば、窓辺の断熱性能を高めることは

夏の冷房効率を改善するだけでなく

冬の暖房コスト削減にもつながり

光熱費を抑える“経済防災”となります。

また、季節を感じる植栽や庭先の雨庭は

「楽しみ」と「防災」を兼ねる仕組み。

大雨のときは雨水を一時的にため込み

普段は緑や花を楽しめる暮らしの風景に。

これらは単なる設備投資ではなく

「異常気象を前提にした新しい生活文化」へと

進化していくのです。

住まいに求められる“多層的な防災機能”

現代の住まいは、1つの機能では不十分です。

▶建物そのものの堅牢性(耐震・耐風)

▶室内環境を守る断熱・気密

▶ライフラインを確保する創エネ・蓄エネ

▶外構・庭による水害緩和

公共インフラに頼るだけでは追いつかない今

住宅そのものに「防災拠点」としての役割を

持たせることが重要になっています。

断熱性能の向上やエネルギーシステムの導入

さらには雨庭の設置といった対策は

現在お住まいの家に対する

リノベーションやリフォームによっても

実現可能な時代になっています。

地域課題としての異常気象

筑後川流域に広がる久留米は

農業と都市が共存する地域です。

水害は家屋やインフラに

被害をもたらすだけでなく

地域経済の基盤である農業にも

深刻なダメージを与えてきました。

また、地球温暖化対策実行計画では

脱炭素や省エネといった課題と同時に

防災や暮らしの質の向上が地域の

重要課題であると位置づけられています。

つまり「災害対策」は

個人の課題であると同時に「地域課題」。

地域の特性を理解し

暮らしを守るための住まいづくりは

久留米という街全体の

持続可能性に直結しているのです。

梅原建設の取り組み

梅原建設は、60年以上にわたり

久留米で住まいづくりを手がけてきました。

その強みは、地域特有の気候や地形

そして地元民として久留米市の気候の変遷と

多くの水害を経験していることです

住宅はもちろん、公共施設や商業施設など

大型の建造物まで手がけてきた

幅広い知見を活かし、高断熱・高気密という

住宅性能(テクノロジー)と

災害リスクを軽減する外構設計を融合させた

「久留米に最適な住宅」を提案しています。

私たちが培った知識と経験の集大成であり

久留米の未来へ向けた“解”こそが

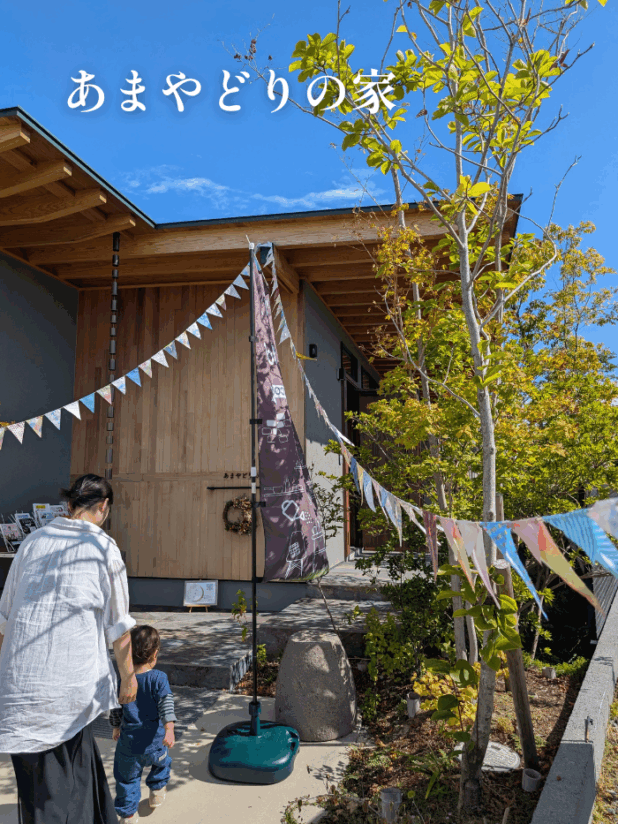

コンセプトハウス「あまやどりの家」です。

雨庭を備えたこの家は、北野町で開催される

マルシェの拠点となり、暮らしの中で

自然と共生しながら水害に備える知恵を

体感いただける場となっています。

「あまやどりの家」はモデルハウスではなく

地域の方に “見て・感じて・理解できる”

変わりゆく気候や暮らしを考え

古くから日本人が大事にしてきた

自然への感謝と共生をデザインとして

あまやどりの家で表現しました。

私たち梅原建設は

「災害に強い家を建てる」

だけでなく

「地域の暮らしと文化を守る」

企業でありたい。

高断熱・高気密という先進の

「性能(テクノロジー)」と

雨庭という

「自然の循環(パッシブな防災)」

そしてマルシェという

「人の集い(コミュニティ)」を

ひとつの建築として結実させた

私たちのこの取り組みと設計思想そのものが

2025年度グッドデザイン賞として

評価をいただくことができました。

グッドデザイン賞では

見た目の美しさだけではなく

久留米の気候風土と真摯に向き合い

地域課題の解決を目指した梅原建設の姿勢が

認められた証でもあると自負しています。

「想定外」をなくすために

久留米は、九州の中でも特に

気候変動の影響を受けやすい土地です。

猛暑も、豪雨も、もはや“例外”ではなく

身近な日常となってしまいました。

だからこそ、住宅も従来の延長ではなく

「想定外を想定内にする設計」へと

進化させる必要があります。

梅原建設は、久留米の地域性に

即した住まいを提案する企業です。

人命と資産を守り

地域の未来を支える住まいづくりは

これからの久留米に欠かせない

基盤になるはずです。

ぜひ一度、あまやどりの家で

“これからの標準”を体感してみてください。

その一歩が、家族と地域の安心をつくる

第一歩となります。

GoogleMap

<過去のブログ一覧>

一覧へ戻る

一覧へ戻る